Mari Sambut Seruan ini "Wajib Menegakkan Khilafah!"

(Tafsir QS al-Baqarah [2]: 30)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي اْلأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata, “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.” (QS al-Baqarah [2]: 30).

Tafsir Ayat

Allah Swt. berfirman: Wa idz qâla Rabbuka li al-malâikah (Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat). Huruf idz merupakan zharf az-zamân (kata keterangan) untuk menunjukkan waktu lampau.[1] Dalam konteks kalimat ini, huruf tersebut menyimpan kata udzkur (ingatlah). Khithâb-nya ditujukan kepada Rasulullah saw. Ini terlihat pada dhamîr mukhâthab ka pada kata Rabbuka yang menunjuk kepada beliau. Karena itu, Ibnu Katsir, al-Wahidi dan beberapa mufassir lain memaknainya: Ingatlah, wahai Muhammad, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat.[2] Seruan kepada Rasulullah saw. berarti juga seruan kepada umatnya.

Perkara yang diperintahkan untuk diingat adalah kisah awal kejadian manusia. Sebelum menciptakan manusia, Allah Swt. terlebih dulu memberitakannya kepada para malaikat. Kata al-malâikah merupakan bentuk jamak dari kata al-malak.

Kepada para malaikat itu Allah Swt. berfirman: Innî jâ’il[un] fî al-ardhi khalîfah (Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi). Kata jâ’il[un] bermakna khâliq[un].[3] Adapun al-ardh adalah seluruh bumi yang kini ditempati manusia. Di situlah Allah Swt. akan menjadikan khalîfah.

Kata khalîfah berasal dari kata khalîf (wazan fa‘îl). Tambahan huruf al-hâ’ berfungsi li al-mubâlaghah (untuk melebihkan).[4] Kata khalîfah berarti suatu pihak yang menggantikan lainnya, menempati kedudukannya, dan mewakili urusannya. Secara bahasa, seluruh mufassirin sepakat, yang dimaksud dengan khalîfah di sini adalah Adam as.[5] Namun, di antara mereka terdapat beberapa pendapat: khalîfah bagi siapakah Adam itu?

Pertama: khalîfah bagi jin atau banû al-jân.[6] Alasannya, sebelum manusia diciptakan, penghuni bumi adalah banû al-jân. Namun, karena mereka banyak berbuat kerusakan, Allah Swt. kemudian mengutus para malaikat untuk mengusir dan menyingkirkan mereka. Setelah mereka berhasil disingkirkan sampai di pesisir dan gunung, Adam as. diciptakan untuk menggantikan kedudukan dan posisi mereka.

Kedua: khalîfah bagi malaikat. Demikian pendapat asy-Syaukani, an-Nasafi, dan al-Wahidi.[7] Sebab, setelah berhasil menyingkirkan banû al-jân, malaikatlah yang tinggal di bumi. Karena itu, yang digantikan Adam as adalah malaikat, bukan jin atau banû al-jân.

Ketiga: disebut khalîfah karena mereka menjadi kaum yang sebagiannya menggantikan sebagian lainnya. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Katsir.[8] Pendapat ini didasarkan pada QS al-An‘am: 165, an-Naml: 62, az-Zukhruf: 6, dan Maryam 59.[9]

Keempat: menjadi khalîfah bagi Allah di bumi untuk menegakkan hukum-hukum-Nya dan menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya. Pendapat ini dipilih oleh al-Baghawi, al-Alusi, al-Qinuji, al-Ajili, Ibnu Juzyi, dan asy-Syanqithi.[10] Status ini bukan hanya disandang Adam as., namun juga seluruh nabi. Mereka semua dijadikan sebagai pengganti dalam memakmurkan bumi, mengatur dan mengurus manusia, menyempurnakan jiwa mereka, dan menerapkan perintah-Nya kepada manusia.[11] Menurut al-Qasimi, kesimpulan ini didasarkan pada QS Shad: 26.

Di antara keempat penafsiran itu, penafsiran keempat tampaknya lebih dapat diterima. Penafsiran ketiga, meskipun tak bertentangan dengan fakta kehidupan, respon malaikat menunjukkan, kedudukan khalifah tak sekadar itu. Menurut para malaikat, khalifah di muka bumi itu haruslah ahl al-thâ‘ah, bukan ahl al-ma‘shiyyah. Jika kedudukan sebagai khalifah hanya merupakan siklus kehidupan, generasi digantikan dengan generasi berikutnya, tentu tak mengharuskan khalifah dari kalangan ahl al-thâ‘ah.

Alasan yang sama juga dapat digunakan untuk menolak penafsiran pertama dan kedua jika peristiwa itu benar-benar terjadi. Sebagai catatan, penafsiran pertama dan kedua didasarkan pada hadis mawqûf yang tidak dapat menghasilkan keyakinan. Dalam frasa berikutnya disebutkan: Qâlû ataj’alû fîhâ man yufsidu fîhâ wa yafsiku dimâ’ (Mereka berkata, “Mengapa Engkau hendak menjadikan [khalifah] di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah.”).

Kata fasâd berarti kerusakan. Kerusakan di bumi itu adalah kekufuran dan segala tindakan maksiat.[12] Adapun yang dimaksud dengan menumpahkan darah adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan syariah. Sebenarnya, pembunuhan secara zalim itu termasuk dalam cakupan fasâd atau kerusakan. Disebutkannya secara khusus setelah ungkapan umum (athf al-khâsh ’alâ al-’âmm) itu menunjukkan besarnya maksiat dan kerusakan yang ditimbulkan akibat pembunuhan.

Dari manakah para malaikat mengetahui sifat-sifat buruk manusia itu, padahal manusia belum diciptakan? Pengetahuan itu berasal dari: pemberitahuan Allah Swt.; bisa pula dari al-lawh al-mahfûzh; berdasarkan analogi terhadap sifat banû al-jân yang sebelumnya menghuni bumi;[13] bisa juga dari pemahaman mereka terhadap tabiat basyariyyah, yang sebagiannya telah diceritakan Allah Swt.—bahwa mereka diciptakan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk (QS al-Hijr: 26); atau dari pemahaman mereka dari kedudukan khalifah yang bertugas menyelesaikan kezaliman yang terjadi di antara manusia dan mencegah manusia dari perkara haram dan dosa.[14]

Selanjutnya mereka juga berkata: wa nahnu nusabbihu bihamdika wanuqaddisu laka (padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan Engkau?). Ber-tasbîh kepada Allah Swt. berarti mensucikan-Nya dan menjauhkan-Nya dari segala sesuatu yang buruk dalam kerangka ta‘zhîm.[15] Adapun men-taqdîs-kan Allah Swt. bermakna mensucikan-Nya dan menjauhkan segala sesuatu yang tidak pantas dari-Nya.[16]

Patut dicatat, para mufassir sepakat bahwa pertanyaan para malaikat itu bukan dimaksudkan untuk membantah kehendak Allah Swt. atau dilandasi sikap hasud terhadap Adam as. Sebab, mereka adalah hamba Allah yang mulia, taat, dan tidak pernah membangkang perintah-Nya (QS at-Tahrim: 6; al-Anbiya’: 26-27). Perkataan mereka semata-mata bertujuan untuk meminta kejelasan atau untuk mengungkap hikmah tersembunyi di balik penciptaan itu.[17]

Allah Swt. menjawab pertanyaan malaikat itu: Innî a’lamu mâ lâ ta’lamûn (Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui). Artinya, Allah lebih mengetahui kemaslahatan yang râjih pada penciptaan itu. Sesungguhnya Dia akan mengutus para rasul di tengah-tengah manusia. Di antara mereka juga ada orang-orang yang membenarkan (ash-shiddiqûn), syahid, shalih, ahli ibadah, zuhud, wali, berbuat kebajikan, al-muqarrabûn, ulama al-‘âmilûn, khusyuk, mencintai Allah, dan mengikuti rasul-rasul-Nya.[18]

Kewajiban Menegakkan Khilafah

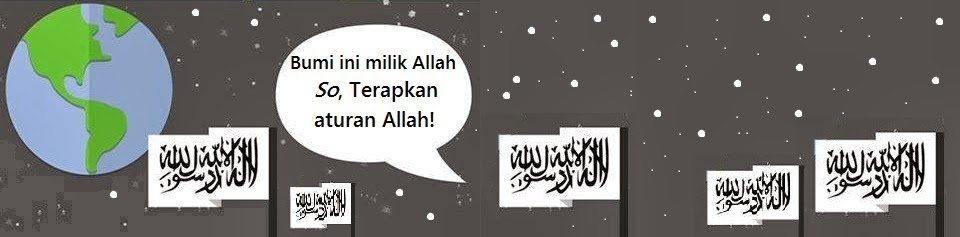

Sebagaimana telah terungkap, kedudukan sebagai khalîfah mewajibkan manusia untuk memutuskan dan menerapkan perkara-perkara kehidupan dengan hukum-hukum Allah Swt.

Untuk keperluan itu, Allah telah mengutus para nabi dan rasul. Mereka semua diutus untuk menyampaikan kepada manusia risalah-Nya yang juga berisi hukum-hukum yang wajib diterapkan. Kendati dalam perkara akidah semua nabi dan rasul itu sama, yakni akidah tauhid, dalam perkara hukum mereka diberikan syir’ah dan minhâj yang berbeda-beda (QS al-Maidah [5]: 48). Masing-masing nabi dan rasul beserta umatnya wajib terikat dengan hukum yang berlaku buat mereka. Tatkala mereka menerapkan dan memutuskan hukum berdasarkan syariah-Nya, maka mereka telah melaksanakan tugasnya sebagai khalîfah.

Kepada Nabi Muhammad saw., Allah telah memberikan dîn Islam. Sebagai dîn paripurna, Islam memiliki syariah yang syâmil kâmil (komprehensif lagi sempurna) (lihat QS an-Nahl [16]: 86 dan al-Maidah [5]: 3). Tidak ada satu pun aspek kehidupan yang dibiarkan lepas begitu saja, tanpa diatur oleh Islam. Seluruh interaksi manusia, baik dengan Tuhannya, dirinya sendiri, maupun antar sesama manusia diatur oleh Islam.

Seluruh hukum Islam wajib diterapkan (QS al-Maidah: 49, al-Hasyr: 7). Hanya saja, di antara hukum-hukum syariah itu: Pertama, ada yang pelaksanaannya dibebankan kepada individu seperti akidah, ibadah, makanan, pakaian, dan akhlak. Beberapa hukum mu’âmalah pelaksanaannya juga dapat dilaksanakan individu tanpa harus melibatkan negara seperti perdagangan, ijârah, pernikahan, warisan, dan sebagainya). Kedua, ada yang pelaksanaannya dibebankan kepada negara semisal sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan dan politik luar negeri; juga berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan sanksi yang diberikan atas setiap bentuk pelanggaran hukum syariah. Hukum-hukum seperti tidak boleh dilakukan oleh individu. Semua hukum harus dilakukan oleh khalifah atau yang diberi wewenang olehnya.

Berdasarkan fakta ini, keberadaan negara merupakan sesuatu yang bersifat dharûrî (sangat penting) untuk melaksanakan Islam. Tanpa ada sebuah negara, mustahil syariah bisa diberlakukan secara total.

Patut ditegaskan, negara yang ditetapkan Islam untuk menerapkan syariah adalah Khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Rasulullah saw. bersabda:

تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ

Di tengah-tengah kalian terdapat masa kenabian yang berlangsung selama Allah menghendakinya. Lalu Dia mengangkat masa itu ketika berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada masa Khilâfah ’alâ minhâj al-nubuwwah. (HR Ahmad).

Rasulullah saw. juga menetapkan, para khalifah adalah satu-satunya pihak yang bertugas mengatur dan mengurusi umatnya setelah Beliau wafat:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ اْلأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ

Dulu Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para nabi. Setiap nabi meninggal, nabi lain menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku. Akan tetapi, nanti akan ada banyak khalifah (HR al-Bukhari dan Muslim).

Khalifah itulah yang diwajibkan untuk diangkat dengan jalan baiat. Dengan adanya khalifah, kewajiban adanya baiat di pundak setiap Muslim dapat diwujudkan. Sebaliknya, jika tidak ada khalifah, baiat yang diwajibkan itu tidak ada di pundak setiap kaum Muslim. Rasulullah saw. mencela keadaan tersebut dengan menyebut para pelakunya mati jahiliah. Beliau bersabda:

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّة

Siapa saja yang mati, sementara di atas pundaknya tidak ada baiat, maka matinya dalam keadaan jahiliah. (HR Muslim).

Bertolak dari pemikiran ini, tak mengherankan jika al-Qurthubi menyatakan, ayat ini menjadi asal atau pokok bagi wajibnya mengangkat imam dan khalifah yang didengar dan ditaati, untuk menyatukan kalimat, dan menerapkan hukum-hukum khalifah.[19] Pendapat ini juga didukung az-Zuhaili.[20] Mereka menegaskan, seluruh ulama sepakat tentang wajibnya mengangkat khalifah di antara umat dan para imam. Menurutnya, hanya Abu Bakr al-Asham dari kalangan Muktazilah saja yang menyimpang dari pendapat tersebut.

Di samping ayat ini, kedua mufassir itu juga mendasarkan pada QS Shad: 26 dan QS an-Nur: 55. Para Sahabat juga berijmak untuk mengangkat Abu Bakar al-Shiddiq setelah perselisihan kaum Muhajirin adn Anshar di Saqifah Bani Saidah.[21]

Walhasil, Khilafah wajib ditegakkan. Setiap Muslim pun wajib turut berjuang bahu-membahu menegakkan Khilafah yang menerapkan Islam dan menyebarkannya ke seluruh dunia dengan dakwah dan jihad.

Wallâh a‘lam bi ash-shawâb.

[Oleh: Rokhmat S. Labib, M.E.I.]

Catatan kaki:

[1] As-Samin al-Halbi, Ad-Durr al-Mashûn, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 174; al-Alusi, Rûh al-Ma’ânî, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 220; al-Zuhaili, At-Tafsîr al-Munîr, vol. 1 (Berut: Dar al-Fikr, 1991), 132

[2] Ibnu Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm, vol. 1 (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997), 90; al-Wahidi al-Naysaburi, Al-Wasîth fî Tafsîr al-Qur’ân al-Majîd, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 112; az-Zuhaili, At-Tafsîr al-Munîr, vol. 1, 132.

[3] Ini juga merupakan pendapat Hasan al-Basri. Sebagaimana dikutip al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 182; Ibnu ‘Athiyah, Al-Muharrar al-Wajîz, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 116.

[4] Abu Hayyan al-Andalusi, Tafsîr al-Bahr al-Muhîth, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 284; al-Wahidi, Al-Wasîth, vol. 1, 113.

[5] Ibnu Juzy al-Kalbi, At-Tasyhîl li ‘Ulûm al-Tanzîl, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 60; al-Wahidi, Al-Wasîth, vol. 1, 113; al-Baidhawi, Anwâr at-Tanzîl, vol. 1, 49; al-Baghawi, Al-Ma’âlim at-Tanzîl, vol. 1, 31; al-Zuhaili, At-Tafsîr al-Munîr, vol. 1, 132.

[6] Ath-Thabari, Jâmi’ al-Bayân fî Ta’wîl al-Qur’ân, vol. 1, 237; al-Zuhaili, At-Tafsîr al-Munîr, vol. 1, 138.

[7] Asy-Syaukani, Fath al-Qadîr, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 77; al-Nasafi, Madârik al-Tanzîl wa Haqâiq al-Ta’wîl, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), 33; al-Wahidi, Al-Wasîth, vol. 1, 113.

[8] Ibnu Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm, vol. 1, 90; al-Qasimi, Mahâsin al-Ta’wîl, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 284.

[9] Ibnu Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm, vol. 1, 90; al-Qasimi, Mahâsin al-Ta’wîl, vol. 1, 284.

[10] Al-Baghawi, Al-Ma’âlim al-Tanzîl, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 31; al-Alusi, Rûh al-Ma’ânî, vol. 2, 222; al-Qinuji, Fath al-Bayân, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1989), 126; al-Ajili, Al-Futûhât al-Islâmiyyah, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 61; Ibnu Juzy al-Kalbi, Al-Tasyhîl li ‘Ulûm at-Tanzîl, vol. 1, 60; al-Syanqithi, Adhwâ’ al-Bayân, vol. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 20

[11] Al-Alusi, Rûh al-Ma’ânî, vol. 2, 222; al-Baidhawi, Anwâr al-Tanzîl, vol. 1, 49.

[12] Al-Jazairi, Aysar al-Tafâsîr, vol. 1 (tt: Nahr al-Khair, 1993), 40ز

[13] An-Nasafi, Madârik al-Tanzîl, vol. 1, 33; al-Qinuji, Fath al-Bayân, vol. 2, 126; al-Ajili, al-Futûhât al-Islâmiyyah, vol. 1, 61; Said Hawa, al-Asâs fî Tafsîr, vol. 1 (Kairo: Dar al-Salam, 1999), 116.

[14] Al-Qasimi, Mahâsin al-Ta’wîl, vol. 1, 285.

[15] Al-Qinuji, Fath al-Bayân, vol. 2, 126.

[16] Al-Wahidi, al-Wasîth, vol. 1, 113; al-Jazairi, Aysar al-Tafâsîr, vol. 1, 40.

[17] Asy-Syaukani, Fath al-Qadîr, vol. 1, ; al-Qinuji, Fath al-Bayân, vol. 2, 126; al-Ajili, Al-Futûhât al-Islâmiyyah, vol. 1, 61; al-Baidhawi, Anwâr al-Tanzîl, vol. 1, 50.

[18] Ibnu Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm, vol. 1, 90; Said Hawa, Al-Asâs fî Tafsîr, vol. 1, 116.

[19] Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 182.

[20] Al-Zuhaili, Al-Tafsîr al-Munîr, vol. 1, 139.

[21] Al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, vol. 1, 183; al-Zuhaili, Al-Tafsîr al-Munîr, vol. 1, 139.